第7位:ドヴォルザーク/交響曲第8番ト長調

比較的コンパクトでのどかな雰囲気を持つ4つの楽章からなるこの作品は、私たち日本人が聴いていてもなんとも懐かしい響きがする素敵な作品だ。

それまでブラームスを目指して、ドイツ的な原理に基づく交響曲の作曲に力を入れていたドヴォルザークが、いよいよボヘミア人としての本性を丸出しにして作曲したという感じがする。

使われている旋律がとにかく魅力的で、第3楽章のワルツのような流麗な旋律や第4楽章の中間部に現れる「コガネムシ」の旋律など、とにかくかわいらしい!また、第4楽章などのリズムの面白さも野人ドヴォルザークの面目躍如。とにかく楽しい作品だ。

なお、この作品は、それまでドヴォルザークの作品を一手に出版していたジムロックではなく、イギリスのノヴェロ社から出版されたことから、《イギリス》の愛称で親しまれた時代もあったが、作品はイギリスとは関係がなく、そもそもボヘミア的であることもあって、近年では、そのように呼ばれることはなくなった。

アンケート結果

アンケートの全回答者中、本作品に「最も好きな作品」26名、「二番目に好きな作品」23名、「三番目に好きな作品」29名が投票し、選好度ポイント計算の結果、全体の第7位となる228ポイントを獲得。

以前から、新世界と並び多くのファンがいるこの作品であるが、アマチュアオーケストラ奏者からの高い支持を得ていることがここでも証明された。

旋律の美しさと弾く楽しさもあって、クラシック音楽界が誇る新世界交響曲と並びドヴォルザークのNo.2作品がベスト10入りした。

(注)選好度ポイント=「最も好きな作品」回答数*5点+「二番目に好きな作品」回答数*3点+「三番目に好きな作品」回答数*1点

楽器別評価

ここで目を惹くのは、2位というコントラバスからの高い評価だろう。普段は、縁の下の力持ち的な役割を果たすコントラバスにきわめて重要なパッセージを振り分けている。変奏曲でもある第4楽章のテーマは、チェロとコントラバスによって朗々と奏される。ちょっとベートーヴェンの第9を意識しているかもしれないが。弦楽器では、ヴァイオリンから5位の評価を得ている。管楽器の中からは、オーボエとクラリネットの評価がそれぞれ5位、4位と高くなっている。各所で重要なソロを担うフルートからはそれほどの評価を得ていないのも不思議だ。

年齢別評価

この作品に対する評価は不思議とV字カーブを描いた。10歳代の若いアマオケ奏者からは高い評価を得ているが、オケの中核となるような世代である40歳代から50歳代の奏者の支持は最低評価である。9位のブラームスの交響曲第2番も同じ形となったが、この作品は、演奏の難易度が低いという特徴もあり、もしかするとその辺りの関係もあるのかもしれない。

演奏難易度:★(やさしい)

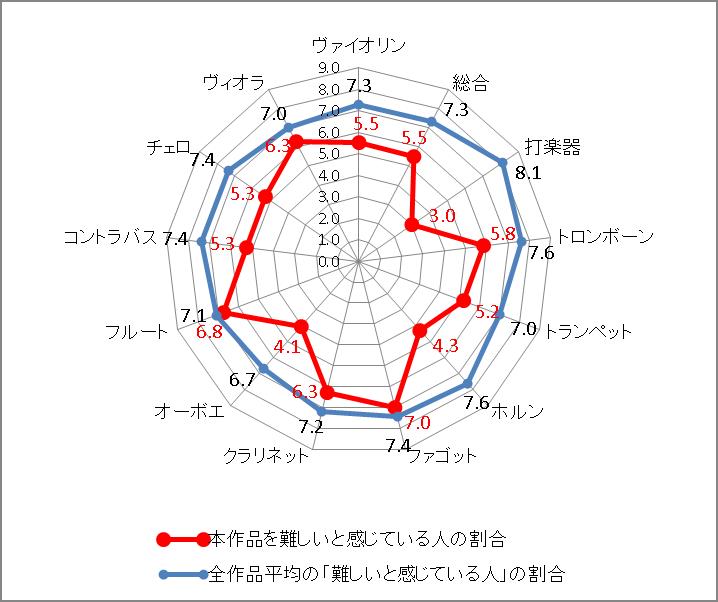

ドヴォルザークの交響曲第8番の作品難易度は5.5ポイントと全作品平均難易度7.3に比較して▲1.8ポイントと全作品中最も「やさしい」難易度と評価された。

楽器別に見ると、フルート(6.8ポイント)、ファゴット(7.0ポイント)を除くすべてのパートで「とてもやさしい(6.6ポイント以下)」と評価されている。

ドヴォルザークの交響曲第8番は、「最もアマチュアオーケストラ向きの作品」と言うことができる。

(注)難易度ポイント=(「とても難しい」回答数*10点+「難しい」回答数*8点+「普通」回答数*5点+「比較的やさしい」回答数*3点+「やさしい」回答数*1点)÷回答総数

アマオケ奏者の声

- 切なげな三楽章が良い。(20歳~39歳・男性・ヴァイオリン)

- メロディがきれい。ヴィオラも、ただの裏方だけの仕事だけじゃないところがとてもやりがいあって好き。(10歳~19歳・男性・ヴィオラ)

- 低弦にとってはかなりおいしいし、楽しい曲だと思います。これも聴きやすく、またアマチュアで演奏する機会が多いため、聴き慣れている人は多いと思います。(20歳~39歳・女性・チェロ)

- 難しいけどかっこよくて鳥肌がたつ。(10歳~19歳・女性・コントラバス)

- フルートソロが美しい。(20歳~39歳・女性・フルート)

- 全ての楽章で豊かな響きが美しいところ。(20歳~39歳・男性・オーボエ)

- 旋律(20歳~39歳・男性・オーボエ)

- 自然を感じる曲です!フルートの長いソロが素敵です。(20歳~39歳・女性・オーボエ)

- シンプルで古典的な構成が美しい。(20歳~39歳・男性・クラリネット)

- 演奏したという充実感をとてもよく感じられます。蛇足ですが今は6番もそれを感じます。(40歳~59歳・男性・ファゴット)

- ホルンに求められる表現の幅広さ(20歳~39歳・男性・ホルン)

- 自分の波長に合う。かっこいいというよりは、素朴で美しい。(20歳~39歳・女性・トランペット)

- らっぱかっこいい。チェロかっこいい。コンバスかっこいい。吹いてて楽しい。(20歳~39歳・男性・トランペット)

- 音楽の流れが淀みなく、かつ美しいメロディが次々現れるところ(60歳以上・男性・トランペット)

- ストーリー性とその解釈の余地が広く団体の独自性がでやすい。(20歳~39歳・男性・トロンボーン)

- 全体的に楽しい。(20歳~39歳・女性・ティンパニ)